INTERVIEW : LEE JAFFE

Propos recueillis par : Sébastien Jobart

Photos : Lee Jaffe

le mercredi 11 septembre 2013 - 13 404 vues

Artiste américain, Lee Jaffe a côtoyé les Wailers pendant trois ans, entre 1973 et 1976. Ce peintre, photographe, harmoniciste et plasticien rencontre par hasard Bob Marley dans une chambre d'hôtel à New-York. Le point de départ d'une longue aventure au quotidien avec les Wailers, qu'il suit à Kingston.

A Hope Road où il réside, Lee Jaffe assiste à la naissance de plusieurs chansons, donne aussi un coup de main sur l'écriture de Talking Blues, Roadblock, I Shot The Sherif, et monte même sur scène avec eux. Plus tard, il produira Barrington Levy, Joe Higgs, les Wailing Souls ou encore Morgan Heritage.

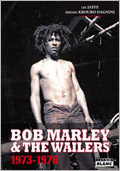

De ses trois années aux côtés des Wailers, Lee Jaffe a gardé une foule d'anecdotes qu'il raconte dans "Bob Marley & The Wailers, 1973-1976", un ouvrage co-écrit avec Jérémie Kroubo Dagnini (auteur notamment de" Vibrations Jamaïcaines", "Les Origines du reggae: retour aux sources"). Les nombreuses photos (nous en reproduisont quelques-unes) agrémentent ces souvenirs que Lee Jaffe avaient déjà confiés à Roger Steffens, pour le livre "One Love : Life with Bob Marley & The Wailers", dont s'inspire "Bob Marley & The Wailers, 1973-1976".

Lee Jaffe poursuit son travail d'artiste qui l'amène justement en France : dans le cadre de la 12e Biennale d'art contemporain à Lyon, une exposition lui est consacrée (peintures, sculptures, vidéos, photographies…). Nous l'avons rencontré alors qu'il était de passage à Paris. Entretien avec celui qu'on a surnommé le "Wailer Blanc".

Reggaefrance / Tu as été un témoin privilégié de l'explosion internationale de Bob. Qu'est-ce qui t'a marqué chez lui quand tu l'as rencontré ?

Lee Jaffe /  Quand nous nous sommes rencontrés dans sa chambre d'hôtel à New-York, j'étais ami avec Jim Capaldi, le batteur du groupe Traffic (signé sur Island Records). J'étais allé en Angleterre quelques semaines auparavant, je préparais un film qu'on devait tourner au Chili. Il y avait cette actrice jamaïcaine, Ester Anderson, qui venait de jouer dans un film avec Sydney Poitier ("A Warm December", 1973), et j'étais là pour la faire signer. Elle m'a dit de venir la rejoindre chez elle et qu'on irait à la première du film "The Harder They Come", de Perry Henzell. Le réalisateur et le producteur du film sont venus nous prendre en voiture, et le producteur n'était autre que Chris Blackwell, le patron d'Island Records. La projection avait lieu à Brixton, et j'étais le seul non Jamaïcain dans la salle. Je ne connaissais rien à la culture jamaïcaine à l'époque. Harry Belafonte, c'est à peu près tout. Le film est spectaculaire, et ce fût un vrai choc culturel. Parallèlement, la situation se dégradait au Chili, la CIA était en train de se débarrasser de Salvador Allende. Des milliers de gens disparaissaient, dont notre co-producteur. Il n'était plus question que je me rende là-bas. De retour à New York, Traffic venait de jouer au Madison Square Garden, et je me retrouve dans cette chambre d'hôtel avec ce Jamaïcain assis dans un coin. Quand nous nous sommes rencontrés dans sa chambre d'hôtel à New-York, j'étais ami avec Jim Capaldi, le batteur du groupe Traffic (signé sur Island Records). J'étais allé en Angleterre quelques semaines auparavant, je préparais un film qu'on devait tourner au Chili. Il y avait cette actrice jamaïcaine, Ester Anderson, qui venait de jouer dans un film avec Sydney Poitier ("A Warm December", 1973), et j'étais là pour la faire signer. Elle m'a dit de venir la rejoindre chez elle et qu'on irait à la première du film "The Harder They Come", de Perry Henzell. Le réalisateur et le producteur du film sont venus nous prendre en voiture, et le producteur n'était autre que Chris Blackwell, le patron d'Island Records. La projection avait lieu à Brixton, et j'étais le seul non Jamaïcain dans la salle. Je ne connaissais rien à la culture jamaïcaine à l'époque. Harry Belafonte, c'est à peu près tout. Le film est spectaculaire, et ce fût un vrai choc culturel. Parallèlement, la situation se dégradait au Chili, la CIA était en train de se débarrasser de Salvador Allende. Des milliers de gens disparaissaient, dont notre co-producteur. Il n'était plus question que je me rende là-bas. De retour à New York, Traffic venait de jouer au Madison Square Garden, et je me retrouve dans cette chambre d'hôtel avec ce Jamaïcain assis dans un coin.

Jim m'a dit que je devrais écouter ses chansons qu'il avait apportées avec lui. La première chanson était Concrete Jungle, puis Slave Driver, 400 Years… C'était la chose la plus incroyable que j'avais jamais entendue ! Bob était à New York pour acheter de l'équipement. Catch A Fire n'était pas encore sorti à l'époque. On a passé du temps ensemble, je l'ai emmené acheter des instruments. J'avais aussi un ami qui avait la meilleure herbe de New York. Je prenais l'harmonica, lui la guitare, et on se lançait. Chris Blackwell avait loué un avion pour aller de Kingston au carnaval de Trinidad. Jim Capaldi et Ester Anderson y allaient, et j'étais aussi invité, puisque je traînais avec Bob. Je ne savais plus quoi faire de ma vie, et ce voyage s'annonçait mémorable. J'y suis allé et à notre retour à Kingston, je suis resté à Hope Road. C'était une ancienne maison coloniale, avec les anciennes dépendances pour les esclaves à l'arrière que Chris Blackwell avait transformé en studio de répétition. Chris voulait sortir plus de musique jamaïcaine. Après "The Harder The Come", il allait resigner Jimmy Cliff, qui est parti pour rejoindre EMI Records. Ça a été un grand choc pour lui. Quand les Wailers sont restés bloqués en Angleterre, sans argent pour rentrer après s'être séparés de leur manager (Danny Sims, ndlr). Chris les a signés sur place. Il m'a confié récemment qu'Island Records n'était pas prêt à l'époque à avoir deux artistes en développement. Donc si Jimmy Cliff n'était pas parti, Bob Marley et les Wailers n'auraient jamais signés sur Island Records !

A Hope Road, tu partages le quotidien des Wailers. Tu te retrouves à jouer de l'harmonica, tu assistes à l'écriture et composition de nombreuses chansons…

Oui, j'avais une chambre là-bas. Quand j'ai écouté l'album pour la première fois, j'ai su que c'était le meilleur que je n'avais jamais entendu. Point final. C'était fantastique sur tant de niveaux : la poésie, la nouveauté de cette musique, la musicalité, et bien sûr la dimension spirituelle, politique et sociale des paroles. Quand je suis arrivé à Kingston et que j'ai rencontré les autres membres du groupe, je savais qu'il n'y avait nulle part dans le monde d'endroit plus excitant, à ce moment. Je ne voulais pas partir, je voulais aider à faire sortir cette musique, à la faire connaître. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai passé beaucoup de nuits à dormir sous le porche de la maison de la mère de Stephen Marley. On construisait une maison à l'époque, il n'y avait pas de chambre. Un matin où je dormais encore, Bob s'est installé à côté de moi et a commencé à jouer Talking Blues : "Cold ground was my bed last night / And rock was my pillow too" ("le sol froid était mon lit cette nuit, et la pierre mon oreiller"). Cette chanson est à propos de moi en train de dormir par terre ! Oui, j'avais une chambre là-bas. Quand j'ai écouté l'album pour la première fois, j'ai su que c'était le meilleur que je n'avais jamais entendu. Point final. C'était fantastique sur tant de niveaux : la poésie, la nouveauté de cette musique, la musicalité, et bien sûr la dimension spirituelle, politique et sociale des paroles. Quand je suis arrivé à Kingston et que j'ai rencontré les autres membres du groupe, je savais qu'il n'y avait nulle part dans le monde d'endroit plus excitant, à ce moment. Je ne voulais pas partir, je voulais aider à faire sortir cette musique, à la faire connaître. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai passé beaucoup de nuits à dormir sous le porche de la maison de la mère de Stephen Marley. On construisait une maison à l'époque, il n'y avait pas de chambre. Un matin où je dormais encore, Bob s'est installé à côté de moi et a commencé à jouer Talking Blues : "Cold ground was my bed last night / And rock was my pillow too" ("le sol froid était mon lit cette nuit, et la pierre mon oreiller"). Cette chanson est à propos de moi en train de dormir par terre !

Tu t'es même laissé pousser les locks…

Découvrir Rastafari et sa culture a vraiment changé ma vie. Je serais déjà mort sans cela. A l'époque, je voulais vivre le plus intensément possible. Je ne voulais pas dépasser les 30 ans, je voulais concentrer le plus d'expériences dans la période de temps la plus courte. La philosophie rasta est totalement inverse : tu vis éternellement, et tu dois prendre soin de ton corps, qui est un temple. Cela a affecté chaque moment de ma vie depuis.

Familyman, Bob Marley, et Bunny Wailer entourent la mère de Michael Jackson – Hope Road, 1975 © Lee Jaffe

Découvrir Rastafari et sa culture a vraiment changé ma vie. Je serais déjà mort sans cela

L'album "Natty Dread" est un moment important, tu te disputes avec Bob pour plusieurs raisons : tu n'es pas crédité, tu n'aimes ni le titre ni la pochette…

En Jamaïque, la chanson est sortie sous le nom de Knotty Dread, cela parlait des dreadlocks. Mais quand on a vu la pochette de l'album, le titre avait été changé en Natty Dread, ce qui pour moi signifiait l'inverse de ce dont parlait l'album. On s'est beaucoup disputé à ce sujet. Le dessin ne me plaisait pas beaucoup non plus, il ne reflétait pas ce qu'était Bob. Etant moi-même artiste plasticien, j'étais très déçu. Je n'étais pas crédité sur l'album, mais ce n'était pas le plus important. Mais changer le titre, c'était trop. Je me devais de prendre position… Il était trop tard, car tout était imprimé mais je ne voulais pas le laisser faire ça. On s'est beaucoup disputés, et on ne s'est pas parlé pendant des mois ensuite. Quand je me suis fait arrêter downtown, c'est Rita qui m'apportait de la nourriture derrière les barreaux. Puis Bob a envoyé de l'argent pour me faire sortir de prison.

En prison, tu croises Bucky Marshall, célèbre gunman que tu connaissais bien puisqu'il était proche des Wailers. Tu as aussi fréquenté Claudie Massop, Tek Life… Ces hommes étaient vraiment dangereux, en avais-tu conscience à l'époque ?

Quand je vivais à Hope Road, Tek Life et Frawser vivaient là. Ils m'accompagnaient partout où j'allais si Bob n'était pas là, à sa demande. C'étaient des adolescents, ils étaient vraiment très jeunes. Je ne l'ai jamais pris sérieusement à l'époque, je ne me sentais pas en danger. Je savais que West Kingston était un endroit dangereux, qu'on se tirait dessus et que des gens mouraient. Je connaissais la violence politique, car notre musique était aussi politique. Mais je me disais que nous étions des artistes, des musiciens, et qu'on ne se ferait pas rattraper par cette violence. Bien sûr, je me trompais. J'étais naïf. Quand je me levais le matin, Frawser et Tek Life se remémoraient leurs péripéties de la nuit. A l'époque, je n'ai jamais vraiment cru à ces histoires… Ils sont tous morts très jeunes. On se croyait immunisés contre cette violence. On évoluait dedans, on en parlait, mais je n'ai jamais pensé qu'elle puisse atteindre l'un d'entre nous, concrètement.

Lee Jaffe et Peter Tosh © Lee Jaffe

Tu assistes à la séparation des Wailers. Ce n'était pas une rupture brutale, plutôt un consentement mutuel.

Bunny ne voulait pas faire de tournée : il y avait rupture de toute façon. A quoi bon faire un album avec quelqu'un qui ne veut pas tourner ? Autant prendre quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'était passé lors de la tournée pour l'album "Burning" en 1973. C'était mon idée de faire venir Joe Higgs pour remplacer Bunny Wailer. En plus, les deux premiers albums ne se vendaient pas, ils ne gagnaient pas d'argent. Peter Tosh, de son côté, avait suffisamment de chansons pour remplir deux albums. Peter faisait entendre sa voix. Il voulait vraiment enregistrer ces chansons, ce n'était pas juste un désaccord avec Bob.

Tu coproduits le premier album solo de Peter Tosh, "Legalize It". Bob lui a même prêté de l'argent pour enregistrer les premiers morceaux à Treasure Isle…

Des gens parlent de compétition, mais ce n'était pas du tout ça. En fait, Chris Blackwell nous a aidés à obtenir ce deal avec Columbia. Quand on était proche de la fin de l'album, j'ai commencé à faire le tour des labels qui pourraient être intéressés. Il y en avait plusieurs, y compris Atlantic Records, ce qui aurait été bien, je pense. Peter était toujours lié à Island Records via le contrat des Wailers. Il fallait donc le libérer de ce contrat. Chris Blackwell voulait que Peter signe en major.

Peter Tosh © Lee Jaffe

Pour financer l'album "Legalize It", tu mets sur pied un deal international de ganja… Cela parait insensé non ?

Oui, mais c'était fou de vivre là où je vivais ! C'était dangereux, bien sûr.

Tu racontes dans le livre que Peter voulait monter dans l'avion avec toi, mais que tu as refusé.

Et si on s'était fait arrêter ? J'aurais été responsable de l'arrestation de Peter Tosh… Je n'étais pas prêt à accepter cette responsabilité. C'aurait été mon héritage, ce dont on se souviendrait de moi pour le reste de ma vie…

Il y a aussi cette histoire de photos dans le champ de cannabis, que Columbia commence par refuser.

Columbia Records ne voulait pas des photos de Peter dans le champ d'herbe, pas plus qu'appeler l'album "Legalize It". A l'époque, personne aux Etats-Unis ne savaient à quoi ressemblait un champ de marijuana. Bob m'avait emmené à ma demande voir ce champ, et c'était stupéfiant ! Je fumais depuis des années, mais je n'avais jamais vu cette plante à l'état naturel, dans les montagnes. Je savais qu'avoir ça sur une pochette allait faire parler. J'avais envoyé sept clichés de cette session dans le champ, mais Columbia a affirmé les avoir perdus… On a insisté, et je leur ai donc renvoyé une 8e photo, qui est celle qui apparait finalement sur la pochette ! Columbia Records ne voulait pas des photos de Peter dans le champ d'herbe, pas plus qu'appeler l'album "Legalize It". A l'époque, personne aux Etats-Unis ne savaient à quoi ressemblait un champ de marijuana. Bob m'avait emmené à ma demande voir ce champ, et c'était stupéfiant ! Je fumais depuis des années, mais je n'avais jamais vu cette plante à l'état naturel, dans les montagnes. Je savais qu'avoir ça sur une pochette allait faire parler. J'avais envoyé sept clichés de cette session dans le champ, mais Columbia a affirmé les avoir perdus… On a insisté, et je leur ai donc renvoyé une 8e photo, qui est celle qui apparait finalement sur la pochette !

Quand as-tu vu Bob pour la dernière fois ?

La dernière fois que j'ai vu Bob, je l'emmenai à l'aéroport pour qu'il se rende en Allemagne car il était malade. J'étais avec lui tous les jours à New York pendant qu'il était hospitalisé et recevait son traitement. J'étais avec Roberta Flack, qui était l'amie de Bob Marley. C'était un triste jour. Quand il était en Allemagne, je l'appelais une fois par semaine.

Tu as aussi produit Joe Higgs, qui t'a été présenté par Bob Marley, dont il était le mentor. Lui aussi vivait aussi à Hope Road.

J'ai retrouvé Joe Higgs en 1986 quand j'ai déménagé de New York à Los Angeles, où il vivait. On a commencé à se voir tous les jours, et je l'ai emmené dans le studio d'un ami pour enregistrer. On a fait deux albums ensemble, pas les meilleurs hélas. Le meilleur est celui qu'a produit Earl Chinna Smith, "Triumph", c'est un vrai chef d'œuvre, un classique de la musique jamaïcaine. Les deux albums que j'ai produits sont bons, mais celui réalisé par Chinna est vraiment fantastique. On a fait d'autres enregistrements avec Joe, en Irlande, avec des musiciens du cru, Hothouse Flowers. Ce n'est jamais sorti, j'espère que ça arrivera un jour. C'est une expérience fantastique, un croisement de reggae et de musique irlandaise. Le label a fait faillite avant la sortie de l'album. Certaines bandes ont été perdues, mais il doit y avoir 7 ou 8 morceaux que l'on devrait sortir. J'ai aussi co-écrit la chanson Life of contradiction sur l'un de ses premiers albums.

Comment te retrouves-tu à produire le premier album de Morgan Heritage ?

MCA Records m'a proposé de produire de la musique jamaïcaine pour eux. J'ai accepté et ma première idée était de faire un album live au Reggae Sunsplash. J'ai fait venir un camion régie de pointe depuis Miami et je me suis lancé dans la pré-production de l'enregistrement de ces quatre jours de musique. Quelques jours avant, je rencontre Denroy Morgan que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Il était content que ses enfants jouent dans le cadre du festival, pas sur la grande scène, mais une soirée sur la plage, la veille. Je suis allé les voir, et ils étaient incroyables, j'en ai eu le souffle coupé. J'ai demandé aux promoteurs du festival qu'ils jouent en ouverture du premier soir. Au Sunsplash, les concerts durent jusqu'à l'aube, il n'y a pas grand monde en début de soirée, donc ils ont accepté. Morgan Heritage a pu se produire sur la grande scène, avec un bon son. C'était un showcase. Les cadres de MCA les ont signés sur place, littéralement, à la descente de scène. On a enregistré l'album à Brooklyn. Denroy avait cette grande maison à Bushwick, dans le ghetto. Il avait un garage dans lequel il avait construit un studio d'enregistrement. On a enregistré l'album "Miracle" en un été.

Tu as retrouvé la famille Marley lors du procès de Familyman contre Rita Marley, qui lui réclamait des royalties… Tu étais du côté de Rita…

C'était si triste, la chose la plus triste... J'étais du côté de la vérité. Familyman n'a ni écrit les paroles, ni les mélodies. Au sens de la loi, la mélodie et les paroles sont les deux moitiés d'une chanson. Il n'a écrit ni l'une ni l'autre. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Et je ne crois pas l'avoir revu depuis… Mais je pense que Familyman a été un contributeur essentiel à la musique. Les musiciens avaient fait un deal avec la famille Marley, un arrangement que je ne connais pas. Le plus triste, c'est que Familyman devrait travailler avec les enfants de Bob. Il est toujours un excellent musicien. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris cette direction. S'il m'avait parlé de la production de l'album, je lui aurais exposé des vues bien différentes sur sa contribution. Car il était bien plus qu'un simple bassiste de studio. Il travaillait sur les arrangements, sur la réalisation. Il était là très souvent, bien plus qu'un musicien. Sa plainte aurait dû porter sur son apport à la production des albums, pas sur l'écriture des chansons… Avec Familyman, nous avons produit un album ensemble, "Talking Blues". Bob Marley n'a rien fait d'autre que chanter. J'ai arrangé cette session (à la radio KSAN à San Francisco, ndlr), et Bob nous a tout laissé faire. J'étais un peu l'assistant de Familyman en studio, qui a tout fait ! Je ne sais pas pourquoi Familyman n'a pas porté plainte pour ça, j'aurais pu faire quelque chose. Ce qui est triste, c'est qu'il a dépensé tout cet argent pour les avocats, pour trouver un issue légale à un préjudice infondé, et condamné à l'échec. Il aurait pu facilement trouver un arrangement avec la famille Marley, et continuer de travailler avec eux. Car les enfants l'adorent ! C'est une tristesse continue… Familyman a été mal conseillé… Il aurait dû savoir, même avec son contingent d'avocats, qu'il allait perdre.

Bob Marley & The Wailers, 1973-1976 Bob Marley & The Wailers, 1973-1976

Par Lee Jaffe & Jérémie Kroubo Dagnini

Editeur : Camion Blanc

298 pages

Prix : 30 €

|

|